在历史的长河中,名人的身份鉴定往往伴随着严谨的考据和复杂的争议,以清代文学巨擘曹寅为例,近年来关于其身份真伪的讨论引发了公众对区块链技术在历史资料验证中的应用的深度思考,让我们从区块链专家的角度,探讨这一事件的真相挖掘与技术挑战。

曹寅,字子清,号楝亭,是康熙年间著名的文人、官员,以其《红楼梦》的序言闻名于世,近年来,一些学者提出曹寅的身份可能存在伪造的可能,这主要源于对其家世背景和生平事迹的质疑,传统的档案记录可能因为时间久远、篡改或遗漏而变得模糊,这就为现代科技提供了介入的可能性。

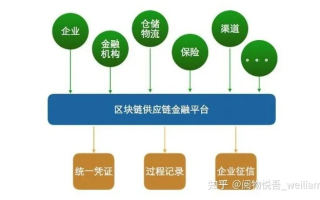

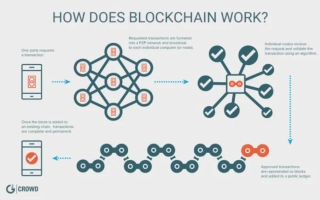

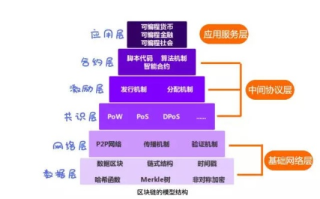

区块链技术,以其分布式账本、不可篡改的特性,恰好可以成为验证这类历史疑点的重要工具,通过整合和链接公开的历史文献、档案和研究成果,形成一个去中心化的、透明的历史数据库,任何对曹寅身份的修改都会留下明显的交易记录,难以被覆盖或删除,从而大大增加了证据的可信度。

区块链上的智能合约可以设定特定的验证规则,比如曹寅的出生日期、官职变迁等关键信息,一旦有新的证据出现,系统会自动进行更新,保证信息的真实性,这种实时更新和自我校验的能力对于解决历史疑案具有显著优势。

实际操作中也存在挑战,区块链数据的收集和整理需要大量人力和专业知识,涉及到历史学、文献学等多个领域,如何确保区块链上所有信息的准确性,避免虚假信息的输入,是需要严格把关的环节,对于历史事件的解读,还需结合其他学科知识,单纯依赖区块链可能无法提供完整的历史画面。

曹寅身份的真假,无疑是一场区块链与传统研究方法的碰撞,借助区块链,我们或许能更深入地挖掘历史真相,但也需警惕技术可能带来的误解,随着区块链技术的发展和完善,相信我们将看到更多历史谜团的解密,而曹寅身份的真相也将逐步浮出水面。